循環水固形粒子のプロセス制御(II) 適切な給餌によってTSSを調節!

循環水の固形粒子プロセス制御モデル

再循環型養殖システムにおいて、固形粒子プロセス制御モデルは、浮遊固体粒子(TSS)の制御を最適化するために使用されるツールです。モデルを構築することにより、固形粒子の発生、除去および調節を分析・最適化し、水質の安定とシステムの効率的な運転を確保できます。以下にモデル構築および管理のための詳細な手順と方法を示します。

(1).モデルの目的

固形粒子濃度 TSS:10mg/L

除去効率の最適化:ろ過装置の運転パラメータを調整することにより、固体粒子の除去効率を最適化します。除去効率の計算式は以下の通りです:

ETSS=

ETSS: 除去効率 (%)

TSSin: 流入水TSS濃度 (mg/L):マイクロろ過装置の水入口にTSSセンサーを設置して数値を取得

TSSout: 流出水TSS濃度 (mg/L):養殖池の水入口にTSSセンサーを設置して数値を取得

運転コストの削減:管理方法を最適化することでエネルギー消費および装置のメンテナンスコストを削減します。

循環式水産養殖システムでは、浮遊固体粒子(TSS)の濃度がシステムのエネルギー消費と密接に関係しています。TSS制御を最適化することにより、エネルギー消費を効果的に削減し、システムの運転効率を向上させることができます。

(2). 制御方法――適切な給餌

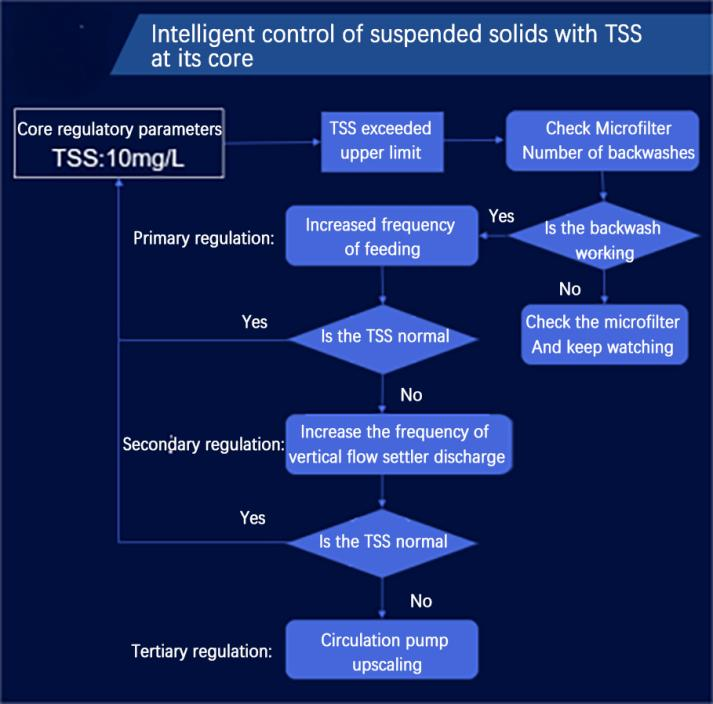

固体浮遊懸濁物質指数がTSSモニタリングにより10mg/Lを超えた場合、以下の手順に従って調整する必要があります。

1. 餌やり量の正確化:過剰な給餌や残餌の増加を避けるため、給餌量を計算します。

2. 給餌戦略の調整:養殖生物の種類、サイズ、成長段階および給餌条件に応じて、科学的な給餌計画を立て、少量ずつ何回にも分けて給餌するなど適切な給餌方法を採用し、残餌が水質中に流入して固体粒子となるのを減らします。

自動給餌機の使用が推奨されます。これにより正確な給餌が可能になるだけでなく、少量多回給餌も実現できます。当社は循環式養殖向けのスマート給餌機を発売しました。この装置は重量センサーによって誤差3%未満の高精度で、全工程において手動操作を必要としない完全自動給餌が可能です。人作業に代わるだけでなく、少量多回の給餌戦略も容易に実施できます。

3. 実践事例

白エビの循環水槽養殖(水量1000立方メートル、養殖密度15kg/立方メートル、給餌率3%)。循環水システムでの浮遊粒子除去率は60%であり、2時間ごとに水を循環させ、1日4回給餌する戦略を採用しています。モニタリングの結果、TSSピーク値が20.25mg/Lを超えていました。

TSSが基準を超えた場合、1日当たりの給餌総量を変更せずに給餌頻度を増やすことができ、1日4回の給餌を1日12回の給餌に変更する給餌戦略に切り替えることができます。

1日4回の給餌におけるTSS濃度を計算します:

水量:1000立方メートル

養殖密度:15 kg/m³

給餌率:3%

循環水システムの浮遊粒子除去率:80%

循環頻度:2時間ごと、1日12回

給餌戦略:1日4回給餌

ステップ1:全生物量を計算します

まず、養殖システム内の全生物量を計算します。

総バイオマス = 水量 × 養殖密度 = 1000 m3 × 15 kg/m3 = 15000 kg/日

ステップ2: 1日の給餌量を計算します

給餌率に従って、1日の給餌量を算出します。

1日の給餌量 = 総バイオマス × 給餌率 = 15000 kg × 3% = 450 kg/日 1日の給餌量 = 総バイオマス × 給餌率 = 15000kg × 3% = 450kg/日

1日当たりの給餌回数が4回あるため、各回の給餌量は以下の通りです。

1回あたりの給餌量 = 450 kg/4 = 112.5 kg/回

ステップ3: 各サイクルにおけるTSS増加分を計算します

給餌後、飼料は懸濁粒子に変換されると仮定します。

各給餌後のTSSの増加量は次のとおりです。

TSS増加量 = 1回あたりの給餌量 = 112.5 kg

ステップ4: 各サイクルにおけるTSS除去量を計算する

循環水システムは、各サイクルで80%の浮遊粒子を取り除きます。したがって、各サイクル後のTSS除去量は以下の通りです。

TSS除去量 = 現在のTSS × 80%

ステップ5: 24時間以内のTSS変化をシミュレーションする

24時間内で2時間ごとのサイクルによりTSS変化をシミュレーションする必要があります。1日は12サイクルあり、24時間以内の総サイクル数も12です。

TSSを0 kgに初期化します。

各サイクルの手順:

給餌(6時間に1回、つまり3サイクルに1回)

TSSの80%を除去します。

1日あたり12回分のTSS濃度を計算します

水量:1000立方メートル

養殖密度:15 kg/m³

給餌率:3%

循環水システムにおける浮遊粒子の除去率:80%

循環頻度:2時間ごと、1日12回

給餌戦略:1日12回給餌

ステップ1:全生物量を計算する

まず、養殖システム内の全生物量を計算します。

全生物量 = 水量 × 養殖密度 = 1000 m3 × 15 kg/m3 = 15000 kg

ステップ2:1日の給餌量を計算する

給餌率に基づいて1日の給餌量を計算する

1日給餌量 = 全生物量 × 給餌率 = 15000 kg × 3% = 450 kg/日

1日12回給餌を行うため、各回の給餌量は以下の通りとなる:

1回あたりの給餌量 = 450 kg/12 = 37.5 kg/回

ステップ3: 各サイクルにおけるTSS増加分を計算します

給餌後、飼料が浮遊粒子に変換されると仮定する。各給餌後に増加するTSS(懸濁性固体)量は次のとおりである:

TSS増加量 = 一回の給餌量 = 37.5 kg

ステップ4: 各サイクルにおけるTSS除去量を計算する

循環水システムは、各サイクルで80%の浮遊粒子を取り除きます。したがって、各サイクル後のTSS除去量は以下の通りです。

TSS除去量 = 現在のTSS × 80%

ステップ5: 24時間以内のTSS変化をシミュレーションする

48時間におけるTSSの変化をシミュレーションする必要があり、2時間ごとに1サイクル、1日12サイクル、合計24時間で12サイクルとなる。

TSSを0 kgに初期化します。

各サイクルの手順:

給餌(2時間に1回、つまり1サイクルに1回)

TSSの80%を除去します。

上記の分析から分かることは次の通りである:

1日4回給餌:給餌後に懸濁粒子が急速に増加し、その後徐々に減少する。ピーク値は高く(22.68 kg)、変動も大きい。

1日12回給餌:懸濁粒子濃度は9.37mg/Lで安定している

結論:少量多頻度の給餌方式により、TSSを低減でき、装置のエネルギー消費も削減可能である。

1日12回給餌の方式により、懸濁粒子のピーク濃度を効果的に低減し、水質の変動を抑えることができ、ろ過装置の負荷およびエネルギー消費も削減できる。

1日4回の給餌モードでは、浮遊粒子濃度に大きな変動が生じ、ろ過装置やポンプのエネルギー消費が増加します。

おすすめ製品

ホットニュース

-

クリスマス割引が開始されました

2024-12-26

-

高密度のキャンバス魚塘で魚を育てる方が普通の池よりも効率が良いというのは本当ですか?

2024-12-16

-

ガルバニズドキャンバス魚塘の利点

2024-10-14

-

高密度魚類養殖技術、魚塘の費用、キャンバス魚塘、キャンバス塘、高密度魚類養殖

2024-10-12

-

なぜ流水高密度養殖を選ぶのか

2023-11-20